Di Fulvio Falbo

Se dici Toscana, dici Finocchiona. Questo legame affonda le radici nel Medioevo, quando i norcini, per ovviare all’uso del pepe, un ingrediente costoso e raro, iniziarono a utilizzare i semi di finocchio, abbondanti nei campi e sulle colline toscane. Da questa intuizione nasceva la Finocchiona, un salume che nel corso dei secoli ha conquistato un posto d’onore sulle tavole nobiliari e nelle osterie popolari della regione. Si narra che Niccolò Machiavelli fosse un grande estimatore di questo prodotto, tanto da non farlo mai mancare durante i suoi pasti. La popolarità della Finocchiona è testimoniata anche da numerose citazioni storiche: nel 1875 viene menzionata nel “Vocabolario della lingua parlata” di Rigutini e Fanfani, mentre nel 1878 entra a far parte del “Dizionario Pirro Giacchi”. Anche il Vocabolario degli Accademici della Crusca del 1889 sottolinea il suo legame con la Toscana. Nel 1956, la Treccani riconosce ufficialmente la Finocchiona come “salume tipico toscano” nel suo Dizionario Enciclopedico Italiano.

Oltre alla sua storia, la Finocchiona è avvolta da una leggenda popolare che recita: “Come gli abili parrucchieri sono capaci di far sembrare piacente anche la donna più brutta, così l’aroma della Finocchiona è capace di camuffare il sapore anche del più imbevibile vino”. Si dice che i contadini toscani utilizzassero una dose maggiore di semi e fiori di finocchio per mascherare eventuali difetti dei vini meno pregiati. In questo modo, anche i vini di qualità scadente diventavano più gradevoli dopo una fetta di pane e Finocchiona.

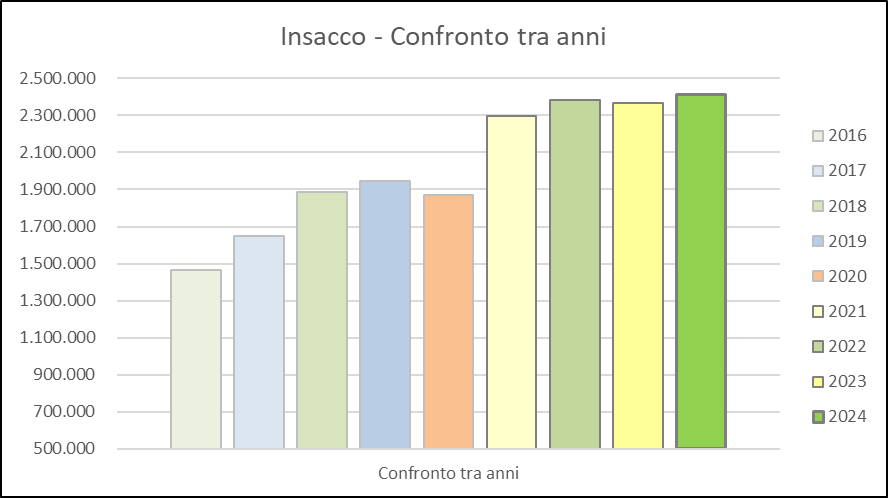

Nel 2024, la produzione della Finocchiona IGP ha raggiunto un nuovo record, con oltre 2 milioni e 411 mila chilogrammi di prodotto insaccato, segnando un incremento dell’1,8% rispetto all’anno precedente.

Nato nel 1975 a Torino, da oltre 25 anni lavora nel settore dell’IT.

Parallelamente, ha coltivato una forte passione per l’enogastronomia attraverso la laurea in “Scienze Economiche e Giuridiche”, con specializzazione in “Gastronomia, Ospitalità e Territorio”, diventando sommelier del riso e frequentando vari corsi nell’ambito dell’Olio. Appassionato di viaggi, curioso per natura è un collaboratore editoriale per Epulae News, organo ufficiale di Epulae Accademia Enogastronomica Internazionale, per la quale è referente di Torino e provincia e per La Gazzetta Del Gusto.