di Nanyoung Baek

La Sardegna è un’Italia avvolta nel mistero, che cela nel suo cuore un fascino primordiale

La Sardegna che conosciamo si limita a frammentarie nozioni come i nuraghi, vestigia preistoriche la cui funzione e scopo non sono ancora del tutto chiari, e la Costa Smeralda. Forse ne abbiamo una vaga idea attraverso la bottarga, dal sapore salmastro delle uova di muggine e del formaggio pecorino, o tramite il Vermentino e il Cannonau assaggiati durante le degustazioni di vini italiani.

L’evento Sinis Wine, tenutosi il 17 e 18 marzo nella penisola del Sinis, ha rappresentato un’occasione d’oro per avvicinarsi alla Sardegna. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Sinis Wines, con il patrocinio del Distretto Sardegna Bio.

La penisola del Sinis, situata sulla costa centro-occidentale dell’isola, pur essendo solo una parte della Sardegna, ne rappresentava il cuore pulsante, vibrante di vitigni autoctoni, gastronomia e storia millenaria.

Per raggiungere la penisola del Sinis, bisogna innanzitutto percorrere circa un’ora e mezza di autostrada che collega il capoluogo Cagliari con la città di Oristano. Proseguendo poi per sei chilometri verso ovest in direzione di Cabras, la strada si immette in un litorale che, con un’ampia curva a sinistra, rivela la penisola del Sinis protesa verso il Golfo di Oristano. Questa zona appartiene amministrativamente alla provincia di Oristano e la costa che abbraccia dolcemente il golfo è parallela a zone umide che ospitano lagune di varie dimensioni. Gli abitanti del luogo chiamano le lagune “stagni”. Inoltre, qui termina il corso del Tirso, l’unico fiume del centro-ovest, che dopo aver dato il nome alla valle, si immerge nel mare.

Gli stagni sono la fonte di sostentamento per la gente del posto. La bottarga, conosciuta come il caviale del Mediterraneo, è una specialità ottenuta dalle uova di muggine pescate negli stagni, salate ed essiccate. La canna palustre che cresce nelle zone umide è molto preziosa. Anticamente, i pescatori intrecciavano a mano le canne essiccate al sole per costruire le “fassone“, tipiche imbarcazioni da pesca locali. Erano usate principalmente dai principianti, con l’avvertimento di terminare la pesca prima che le canne, assorbendo acqua, affondassero. Questo era anche un monito a non essere avidi e a non pescare troppo. La canna palustre era apprezzata anche come materiale da costruzione. Mescolata con il fango, veniva usata per costruire muri, e intrecciata a formare reti per i soffitti delle cantine, conferiva al vino un sapore unico grazie ai lieviti naturali presenti.

I vini di Sinis e i loro abbinamenti gastronomici: bottarga, formaggio pecorino, pane carasau sardo.

La penisola del Sinis: culla della civiltà nuragica e delle sculture dei Giganti.

La penisola del Sinis è un punto di riferimento spirituale per gli abitanti del luogo. Gli antenati che eressero le torri nuragiche dell’età del bronzo vi fondarono i loro villaggi. Intorno all’VIII secolo a.C., i Fenici costruirono un tempio su questo sito e lo chiamarono Tharros. In seguito, Cartagine, dominando il Mediterraneo, fondò un impero con basi in Sardegna, Corsica e Sicilia, e Tharros divenne un importante centro del commercio marittimo. Nel 238 a.C., Roma sconfisse Cartagine e la città passò sotto il suo dominio. In questo periodo, Tharros assunse la tipica forma di una città romana, con mura quadrate, acquedotti, terme e strade a scacchiera. Oggi rimangono solo due colonne romane, erette come fari.

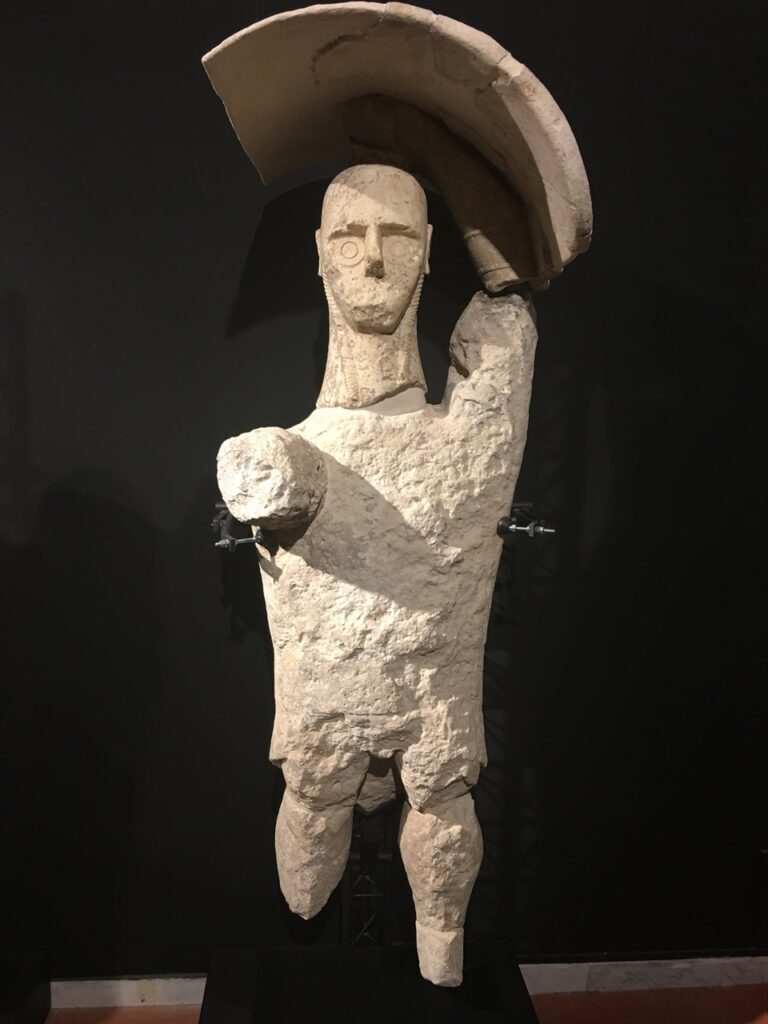

A nord-ovest dello stagno di Cabras si trovano numerosi siti nuragici, tra i quali spicca il sito di Mont’e Prama, orgoglio del Sinis per i ritrovamenti delle statue dei Giganti. Si tratta di sculture in calcare alte due metri, con nasi aquilini, occhi incorniciati da un bordo a forma di ciambella al posto delle pupille, bocche piccole e mandibole squadrate. I volti enigmatici e la pelle bianca conferiscono loro un’aura misteriosa. Scoperte nel 1974 da un agricoltore nel suo campo, durante gli scavi sono stati ritrovati 5178 frammenti di pietra, con i quali sono state assemblate 16 statue di giganti. Le sculture raffigurano guerrieri, pugili e arcieri. Gli archeologi stimano che la loro creazione risalga all’VIII secolo a.C., periodo di massimo splendore della civiltà nuragica. La maggior parte dei reperti è stata rinvenuta all’interno di templi dedicati al culto degli antenati della nobiltà locale.

Una statua dei Giganti di Monte Prama

Un tesoro di vitigni autoctoni tra i più antichi del Mediterraneo occidentale.

La regione del Sinis produce fin dal Medioevo un vino chiamato Vernaccia di Oristano. “Vernaccia di Oristano” significa “il Vernaccia di Oristano”, ma Vernaccia è anche il nome del vitigno. Il Vernaccia è una prova a sostegno dell’ipotesi che gli antenati di questa terra producessero vino in qualche forma già tremila anni fa. Presso “Sa Osa”, un complesso nuragico vicino a Cabras, sono stati ritrovati 15.000 vinaccioli in un pozzo. Non presentavano tracce di bruciature e assomigliavano a semi gettati via pochi anni prima. La temperatura fresca all’interno del pozzo aveva agito come conservante naturale. La datazione al radiocarbonio ha rivelato che si trattava di semi di vite selvatica risalenti al periodo di massimo splendore della civiltà nuragica, tremila anni fa. Successivamente, confrontando i semi con il patrimonio genetico dei vitigni sardi, è emerso che erano gli antenati del Vernaccia e del Malvasia. La vite selvatica, grazie al lavoro dei contadini, si era evoluta in un vitigno adatto alla produzione di vino.

Questa scoperta contrasta con la teoria secondo cui la maggior parte dei vitigni coltivati nei paesi costieri del Mediterraneo occidentale furono introdotti dai Fenici e dai Romani.

Il riferimento per i vini ossidativi secondo la tradizione: la cantina Contini 1898

Situata nel paese di Cabras, la cantina Contini produce Vernaccia da quattro generazioni. La specialità della famiglia Contini è la tecnica dell’affinamento ossidativo (Vino Ossidativo), che conferisce complessità al vino. Il vino prodotto con questo metodo è chiamato “Vernaccia di Oristano”, e l’affinamento ossidativo è una pratica enologica tradizionale della regione di Oristano, menzionata anche nel disciplinare DOC. Ci sono altri due vini italiani che portano il nome Vernaccia: il Vernaccia di San Gimignano e il Vernaccia di Serrapetrona, ma pur avendo lo stesso nome, non hanno alcuna relazione tra loro. La presenza di diverse Vernacce non correlate è dovuta a una confusione di origine etimologica. Il nome deriva dal latino “vernaculum”, che significa “luogo”. Tradotto letteralmente, significa “vite che cresce a Oristano”. Quindi, nell’antica Italia, ogni villaggio aveva il suo Vernaccia.

Una botte modificata nella cantina di affinamento di Contini per far vedere come si sviluppa il Flor

La linea obliqua sopra la lettera N del logo Contini simboleggia la barca da pesca “fassone”. Considerando che era una barca per principianti, rappresenta la volontà di produrre vino con la stessa dedizione dei primi passi.

L’affinamento ossidativo può essere riassunto nella nascita e nella morte del lievito “flor” autoctono nelle botti di rovere e di castagno. Il vino Vernaccia appena fermentato viene versato in botti di castagno o rovere, riempiendole solo per due terzi. In questo modo, il lievito flor, depositato sul fondo della botte, risale in superficie e le sue particelle si uniscono formando una pellicola. Il flor è un tipo di lievito Saccharomyces cerevisiae che funge da strato protettivo, impedendo il contatto diretto tra il vino e l’ossigeno. Sotto lo strato di flor, l’etanolo si ossida formando acetaldeide e, con il tempo, composti aromatici acetalici che contribuiscono al bouquet ossidativo. Successivamente, le cellule del lievito si dividono (autolisi) rilasciando vari componenti. Quando il flor muore, accelera l’ossidazione, aumentando il numero e l’intensità dei profumi del bouquet. Questo processo dura solitamente 3-4 anni.

La velocità di ossidazione dipende dalla temperatura e dall’umidità della cantina di affinamento. La cantina Contini non dispone di sistemi di controllo della temperatura e dell’umidità, quindi la temperatura interna varia da 4 gradi in inverno a 40 gradi in estate. Le finestre sono situate nella parte superiore, per favorire la ventilazione, e sono sempre aperte. Il vento accelera l’evaporazione dell’acqua, aumentando la gradazione alcolica di 0,2-0,3 gradi all’anno. Il Vernaccia di Contini affina in botti di castagno. All’interno delle botti di castagno vivono anche lieviti naturali provenienti dalle reti di canne installate sul soffitto.

Dal punto di vista dell’affinamento ossidativo, potrebbe sembrare un’imitazione dello Sherry spagnolo o del Vin Jaune francese, ma si è sviluppato ed evoluto spontaneamente. In nessuna parte della cantina si vede la “solera”, il sistema di affinamento con botti di legno sovrapposte e travasate. Questo perché si tratta di un vino millesimato: ogni botte contiene solo un’annata e, prima dell’imbottigliamento, le annate vengono assemblate.

Il Vernaccia di Oristano è caratterizzato da una nota amaricante pronunciata accompagnata da una vivace acidità. Il bouquet ossidativo può risultare sgradevole a chi non vi è abituato, ma è tutt’altro che sgradevole. Contini propone una versione più delicata, il Flor. Le uve provenienti da vigne che hanno riposato per quattro anni in botte vengono assemblate e il vino affina un altro anno in bottiglia. Il bouquet ossidativo è delicato e l’alcool non scalda in gola, rendendolo molto bevibile. Una bottiglia da 375 ml, al prezzo locale di 15 euro, permette di godere di un sapore raffinato. L’annata 2020 sprigiona profumi di noce, vaniglia, caramella al burro, ferro, miele e rum, che si fondono con sentori marini. Il finale secco e pulito e il sapore sapido di frutta secca avvolgono il palato. L’acidità e la sapidità minerale si fondono armoniosamente, creando un equilibrio di sapori contrastanti.

La Riserva 1991 ha riposato almeno 20 anni in botti di castagno e rovere. L’etichetta riporta il 1991, ma il 13% del contenuto è un assemblaggio di annate 1975 e 1969. Più di dieci profumi ondeggiano e si diffondono dal naso all’esofago: liquirizia, stecca di vaniglia, miele, melassa, erbe medicinali, whisky, mango disidratato, zafferano, tabacco, salsedine, smalto per unghie, china e frutta secca. Si percepisce una forte acidità e un pizzicante sapore speziato, poi improvvisamente l’alcool a 19 gradi accarezza dolcemente la lingua. Si può sperimentare un intenso impatto gustativo, un connubio di sapori minerali, salsedine e tutte le piante della terra.

Il Vernaccia Componidori (Valle del Tirso IGT) è un vino che mostra le mille sfaccettature della Vernaccia. La Vernaccia, vinificata come un vino bianco, affina per sei mesi in botti di rovere dove ha precedentemente maturato il flor. Limone, salvia, erbe aromatiche, profumo di albicocca, la freschezza dei fiori di campo e le note di smalto, salsedine e noce del flor si incontrano in un connubio perfetto.

Contini trae ispirazione dai simboli locali per il design delle etichette. L’etichetta Giganti si ispira alle statue dei Giganti.

Cantina del Rimedio: nata esclusivamente per la produzione di Vernaccia di Oristano

Nel 1953, i contadini della Valle del Tirso decisero di trasformare in realtà un’idea che coltivavano da tempo: interrompere la fornitura di Vernaccia fuori dalla regione e produrre vino all’interno del paese. Fondarono così una cantina cooperativa, chiamandola “Cantina del Vernaccia” in linea con il desiderio dei soci, e produssero esclusivamente Vernaccia di Oristano. Dopo 72 anni, il numero dei soci è aumentato a 53, provenienti da 17 località, e la superficie vitata da loro posseduta ammonta a circa cento ettari. Nel frattempo, la gamma dei vitigni si è diversificata, passando dal solo Vernaccia a Vermentino, Nieddera, Bovale, Cannonau. Due anni fa, il nome della cantuna è stato cambiato in Cantina Del Rimedio.

L’interno della cantina è decorato con un grande affresco, considerato tra i primi in Italia. L’artista era originario di Oristano, un pittore espressionista che contribuì al neorealismo del cinema italiano: Carlo Contini. L’affresco è composto da cinque dipinti dedicati al tema della Vernaccia, che creano un’atmosfera mitica accostando il vino a importanti momenti storici.

Recentemente è stata lanciata la linea Corbesa, dedicata a un pittore. Abbinando dipinti e vitigni autoctoni sardi, si è valorizzata la territorialità. Il Corbesa Vernaccia (Valle del Tirso IGT) è composto unicamente da Vernaccia e affina in vasche di cemento (70%) e con affinamento sotto flor (30%), offrendo al palato la vivacità di un vino bianco fresco e la brillantezza di aromi ossidativi.

Lo spumante Seu è un rosé spumante ottenuto da uve Nieddera con il metodo champenoise. La Nieddera è un vitigno autoctono a bacca rossa che cresce solo nella penisola del Sinis e il cui nome deriva dal termine locale “Nigra Vera”, che significa colore scuro. Grazie all’alto contenuto di antociani e tannini, la gente del posto preferisce una macerazione breve per ottenere vini rosati leggeri o spumanti rosé.

Fedele al suo motto di fondazione, la cantina vanta la più grande sala di affinamento per la Vernaccia della regione. Ottomila bottiglie all’anno in bottiglie da 50 cl potrebbero sembrare molte, ma ogni botte contiene solo una vendemmia e si presta grande attenzione alle sottili differenze di materiale e dimensione del legno, il che richiede molto spazio. Tra queste botti, il vino più pregiato è quello che contiene la Riserva in legno di castagno. Dopo 20 anni di affinamento, porta l’etichetta Judikes Riserva. Judikes viene prodotto solo nelle migliori annate, quindi la selezione inizia già nel vigneto ed è molto rigorosa. Le uve devono provenire da viti di almeno 20 anni esposte ai venti marini e al momento della raccolta devono superare i 24,4 gradi Brix. Al di sotto di questa soglia, non si otterrebbe una gradazione alcolica sufficiente per sostenere l’affinamento ossidativo.

Judikes è stato prodotto solo quattro volte finora: nelle annate 1990, 2003, 2008 e 2011. L’annata 2003 conta solo 599 bottiglie, ognuna numerata. Profumi persistenti di noce moscata, sottile cedro, caramella mou, frutta secca, bouquet ossidativo, miele di castagno, tè ai datteri e ciliegie sciroppate sotto spirito emergono continuamente. Il gusto corposo, con una consistenza morbida data dall’alcol e dai minerali, è consigliabile con qualsiasi abbinamento gastronomico. Anche senza abbinamento, il suo sapore intrinseco è eccellente.

Natura incontaminata e agricoltura biologica. Un vino che rispecchia la natura di Tenute Evaristiano

A nord-ovest della penisola del Sinis si estende una costa bianca paradisiaca, dove onde color smeraldo lambiscono la riva. Un tratto di 6,5 km, da Sanarena Scoada-Putzu Idu-Mandriola-Capo Mannu, dove la sabbia di quarzo emana una luce bianca abbagliante. Il vento di maestrale che soffia incessantemente è considerato una meta imperdibile per windsurfisti, kitesurfer e subacquei.

A 4 km nell’entroterra dalla costa di Putzu Idu si trova la cantina “Tenute Evaristiano” (di seguito Tenute). Ovunque si posi lo sguardo a 360 gradi attorno alla cantina, si estendono le proprietà delle Tenute. Situata in un luogo dove si incrociano la brezza marina e il vento di maestrale, è una zona incontaminata dove l’aria si purifica naturalmente. Come in tutta la Sardegna, la natura custodisce incredibili vestigia storiche. Questa volta si tratta delle Domus de Janas, tombe sotterranee chiamate “case delle fate”. Erano luoghi dove venivano conservati corpi e manufatti in grotte scavate nelle rocce o nel terreno. Si dice che in Sardegna ci siano circa cinquecento di queste vestigia. Inoltre, è sorprendente che coloro che costruirono queste tombe sotterranee abbiano abitato l’isola duemila anni prima di coloro che eressero i nuraghi.

Entrando attraverso un’apertura a forma di foro quasi tondo, si trovano stanze separate da pilastri di pietra e resti di pitture murali. Gli antenati che costruirono queste tombe credevano che lasciando i corpi a terra, questi sarebbero entrati in contatto con la dea madre e sarebbero rinati.

Ingresso “ipogeo” di una Domus de Janas

La nascita di Tenute Evaristiano ha una motivazione speciale. Nel 1920, la coppia cattolica Evaristo Madeddu e Beniamina Piredda fondò un’organizzazione caritatevole con lo scopo di sostenere orfani e disabili abbandonati. Per raccogliere i fondi necessari, gestirono un’azienda agricola, dove la viticoltura rivestiva un ruolo di grande importanza. Per creare una base per la coltivazione di uve di alta qualità, in collaborazione con l’Associazione Agraria Sarda, introdussero metodi agricoli innovativi e selezionarono terreni adatti alla viticoltura. Nel 1990, basandosi sull’esperienza accumulata nella coltivazione delle uve, realizzarono una propria struttura di vinificazione.

Tenute possiede circa 100 ettari di terreno nel centro-sud della Sardegna, di cui 30 ettari sono coltivati a vigneto per la produzione di vino. Putzu Idu è la sede centrale, dotata di cantina e sala di affinamento in grado di lavorare le uve provenienti da tutta la proprietà. La produzione annua è di circa 60.000 bottiglie, con un obiettivo a breve termine di 100.000. I 15 ettari di vigneto a Putzu Idu godono di condizioni naturali favorevoli. Le uve, esposte a venti che cambiano direzione frequentemente, producono ogni anno un sapore diverso. Il terreno, un misto di sabbia, calcare e argilla, offre un duplice vantaggio in termini di drenaggio e ritenzione idrica. I forti venti, l’escursione termica e il clima secco fanno sì che, anche riducendo il numero di potature, il numero di grappoli per pianta sia basso. La coltivazione ad alta densità non costringe le viti a competere tra loro, producendo uve di alta qualità con una notevole concentrazione. Grazie alla posizione in una zona incontaminata e all’agricoltura biologica, la maggior parte dei vini ha ottenuto la certificazione biologica.

(Da sinistra) Carciofi, insalata di carciofi e bottarga, carbonara di pesce

I vini delle Tenute Evaristiano, ottenuti principalmente da vitigni tipici come Vermentino, Semidano, Bovale e Monica, offrono un gusto delicato. Il processo di vinificazione è volutamente semplificato per preservare la purezza del Sinis. Si abbinano bene a piatti a base di bottarga, dal sapore sapido e leggermente amarognolo. Il vino ottenuto da uve Semidano affinato sulle fecce fini in serbatoi di acciaio inox presenta freschi profumi di zenzero, limone, pera e sentori di idrocarburi, perfetti con la carbonara di pesce. Un piatto di pasta con tonno e muggine affumicato condito con salsa di uova di muggine fresche è un must della cucina del Sinis. Marzo è la stagione dei carciofi. I carciofi appena raccolti hanno foglie tenere che, tagliate sottilmente e condite con olio d’oliva, sprigionano un profumo fragrante. L’aggiunta di qualche scaglia di bottarga crea un contrasto particolare tra il sapore sapido e l’amaro. L’abbinamento con il Capo Mannu Vermentino, affinato sulle fecce fini per ottenere una consistenza cremosa, attenua il sapore sapido ed esalta l’amaro del carciofo.

Il Capo Mannu Bovale 2022 sprigiona affascinanti profumi di pesca bianca, rosa, mora, eucalipto, amarena, china e violetta. Il Bovale è un vitigno ricco di tannini, ma l’applicazione di un modello di affinamento che prevede 4 mesi in barrique per il 30% del vino e acciaio inox per il 70% permette di minimizzare l’apporto del legno, ottenendo al contempo una consistenza morbida e una trama delicata.

Il Monica di Sardegna Doc Flora 2023, ottenuto da un vitigno autoctono, presenta un colore rubino con riflessi violacei e sprigiona profumi intensi di fermentazione, ciliegia, rosa, pietra focaia, lampone, tabacco e viola. Ha tannini fini, un’acidità vivace e una freschezza sorprendente, tanto da rendere incredibile la sua gradazione alcolica di 14 gradi.

È una giornalista coreana, da tempo residente in Piemonte. Scrittrice di turismo enogastronomico esperienziale. Editorialista di riviste di vino coreane. Sommelier certificata AIS – Associazione Italiana Sommelier. Giudice in concorsi enologici internazionali. Organizzatrice di tour enogastronomici in importanti regioni vinicole italiane. Degustatore di formaggi di primo livello certificata ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi.

Ambasciatrice dei vini del Roero.

Selezionata per il premio “Giornalista Internazionale del Vino 2022” dall’Associazione Giornalisti del Roero.