di Gianfranco Quartu

Immaginando un viaggio nelle cantine e nelle locande, tra botti e bicchieri, nella società europea del XIX secolo, per la stragrande maggioranza della popolazione, il vino rappresentava un alimento base, consumato in grandi quantità durante e fuori dai pasti principali. Si stima che il consumo medio di un adulto nel periodo fosse almeno di 4/5 litri al giorno. Occorre tenere presente che il vino era pressoché l’unica alternativa all’acqua, il cui impiego era visto con grande sospetto in considerazione della sua potabilità, delle contaminazioni che potevano anche nuocere gravemente alla salute. E così l’acqua, nel caso, si consumava per allungare il vino e conferire maggiore sicurezza alla bevanda.

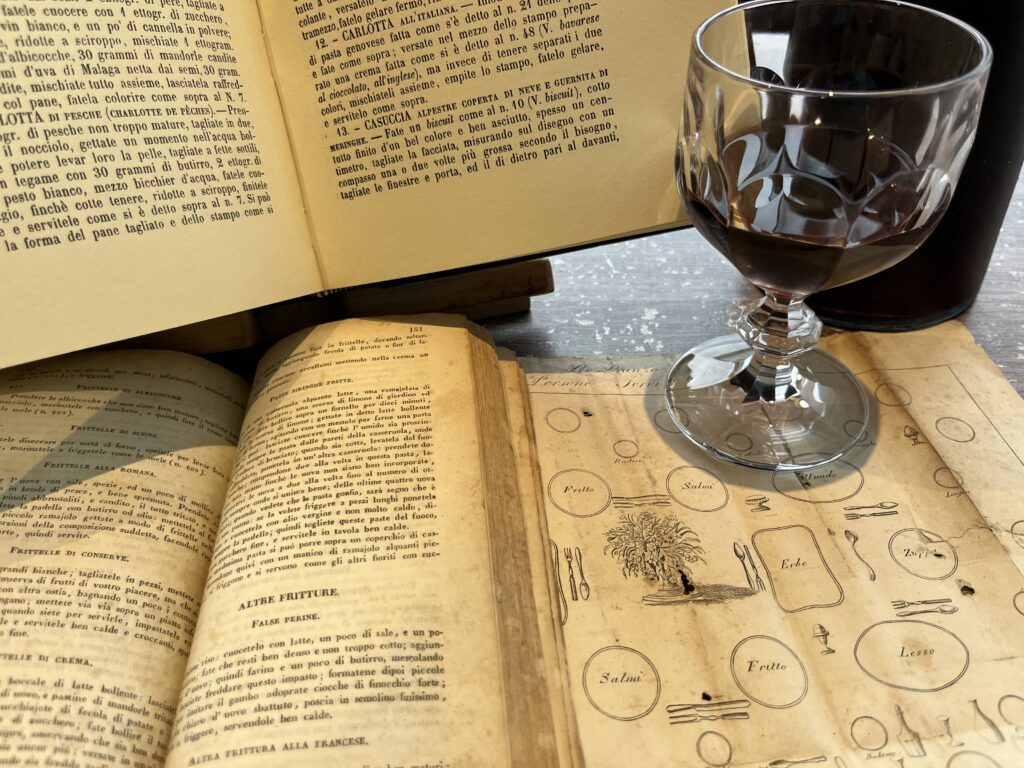

Nelle campagne italiane e francesi, un bicchiere di Barbera o Croatina locale era considerato essenziale per fornire l’energia necessaria al lavoro fisico, e la qualità era spesso secondaria alla disponibilità e al costo contenuto. È in questo contesto rurale e popolare che nasce un’espressione ancora oggi in uso il “bicchiere della staffa”. L’usanza risale proprio all’Ottocento, quando i signori, al termine di una visita o di una serata in locanda, si preparavano a montare a cavallo. Prima di mettere il piede nella staffa per salire in sella, veniva loro offerto l’ultimo bicchiere, un gesto di congedo e convivialità che testimonia l’importanza sociale della bevanda. Tuttavia, con l’ascesa della borghesia e lo sviluppo di una cultura gastronomica più sofisticata, il vino iniziò ad assumere una nuova dimensione. Nelle dimore aristocratiche e nei salotti bene, la scelta del vino divenne un’arte, e si sviluppò l’apprezzamento per l’abbinamento cibo-vino, in particolare sotto l’influenza della cucina francese che dettava le tendenze in tutta Europa.

Persino figure di spicco della politica italiana dell’epoca erano intenditori. Un aneddoto racconta che Camillo Benso, conte di Cavour, apprezzò molto un vino donatogli dal sindaco di Romagnano, un piccolo paese del Piemonte. Cavour, notoriamente estimatore dei vini francesi, asserì in presenza di testimoni che quel vino locale “poteva pareggiare i vini di Francia”, un complimento non da poco che testimoniava il crescente orgoglio per i prodotti vinicoli italiani.

L’Ottocento fu anche un periodo di grandi progressi tecnologici: l’utilizzo ormai diffuso del tappo di sughero e la maggiore stabilità delle bottiglie permisero ai vini di viaggiare e invecchiare, aprendo nuove rotte commerciali e diffondendo la fama dei vini italiani ed europei ben oltre i confini regionali. Curioso era anche l’uso del vino in campo medico. Sebbene nell’Ottocento la medicina facesse passi avanti, la percezione del vino come tonico o “elisir” persisteva, spesso con l’aggiunta di estratti vegetali a scopo terapeutico. Nelle città, come nella Milano della barbajada, una bevanda tipica milanese, analcolica a base di cioccolato, caffè, latte e panna, simbolo della convivialità nei caffè dell’epoca, il vino rimaneva un elemento aggregante, capace di unire diverse classi sociali nei momenti di svago e ristoro. In conclusione, il XIX secolo ha gettato le basi per l’enologia moderna, trasformando il vino da necessità quotidiana a prodotto con una propria identità culturale, un percorso che avrebbe definito il suo ruolo nella gastronomia del secolo successivo. Il vino era ormai definitivamente considerato, diversamente dai secoli precedenti, un prodotto finito.

Gianfranco Quartu giornalista e food blogger. Si occupa di storie di cucina, di cibo, alimentazione e food photography. Su Instagram @Cucinieremoderno